釣りを続けてきた私にとって、潮の満ち引き、風の向き、魚の習性—これらは長年の経験から自然と読み取れるようになった。しかし、近年、私の「海の読み方」が通用しなくなることが増えている。特に赤潮が発生する日々は、釣り糸を垂らしても虚しいことが多い。

赤色に染まる海の正体

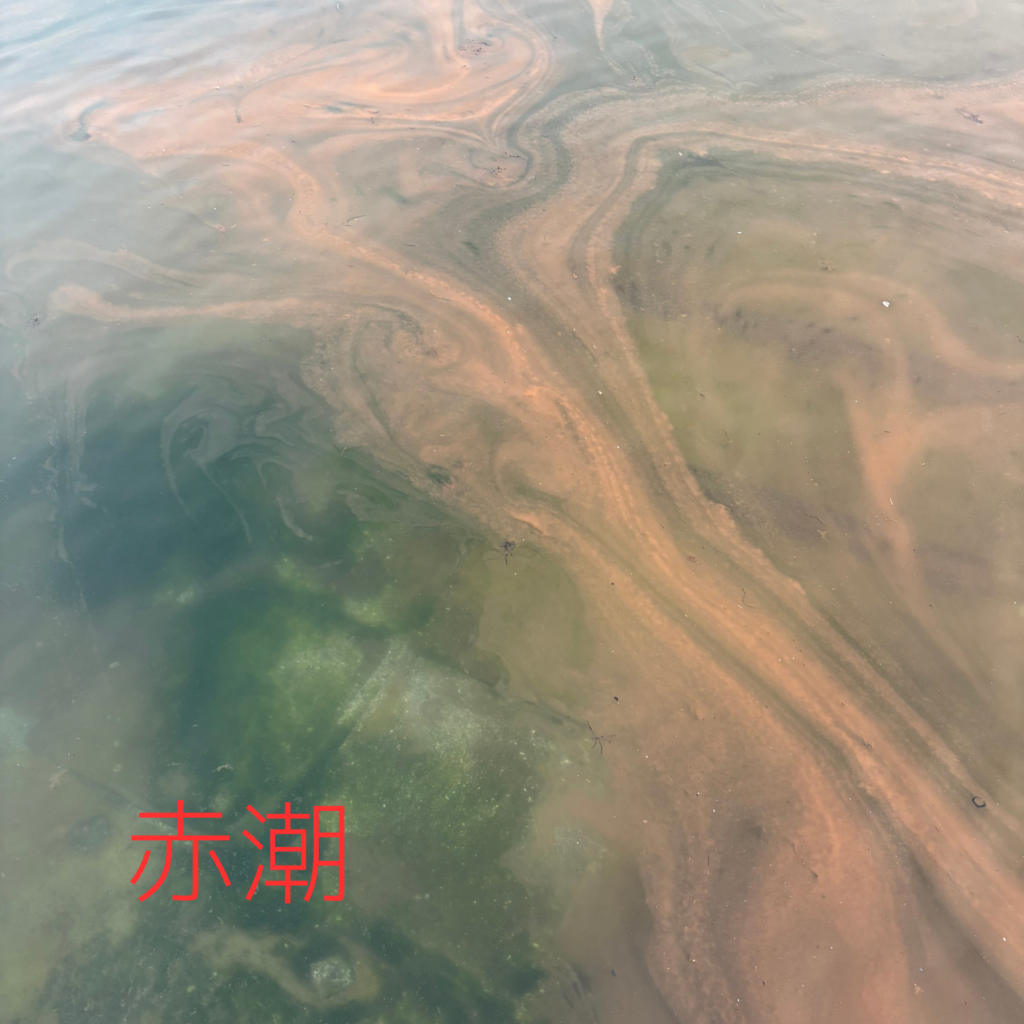

ある朝、いつものポイントに向かうと、海面が異様な赤茶色に染まっていた。初めて見た時は、夕日が海面に反射しているのかと思ったものだ。しかし、これが「赤潮」と呼ばれる現象だと知ったのは、その日獲物が一匹も釣れなかった後のことだ。

赤潮とは、簡単に言えば、植物プランクトンが異常に増殖して海が変色する現象だ。

私たちが普段見ている透明な海には、目に見えない微小な植物プランクトンが生息している。通常は適度な数で海の生態系のバランスを保っているのだが、ある条件が揃うと、まるで爆発的に増殖し始める。その数があまりに多くなると、プランクトンの色素が海水全体を赤や茶色に染め上げるのだ。

経験則と科学的メカニズム

長年の釣りの経験から、私なりに赤潮の発生パターンを掴んできた。

1. 「梅雨明けの猛暑日は要注意」

夏の強い日差しが続き、海水温が上昇する時期は特に警戒している。植物プランクトンは光合成をする生き物だから、強い日差しと温かい水温は彼らにとって絶好の成長条件となる。特に、梅雨が明けて一気に気温が上がる7月末から8月は要注意だ。

2. 「大雨の後の凪の日にも現れやすい」

大雨が降った後、特に川の近くのポイントでは赤潮が発生しやすい。これは科学的に見ると実に理にかなっている。大雨で川から海に流れ込む水には、肥料などに含まれる窒素やリンといった栄養塩が豊富に含まれているからだ。これらの栄養塩は、植物プランクトンの増殖を促進する「肥料」となる。

3. 「閉鎖的な入り江では長引く」

開けた海域よりも、湾や入り江など水の入れ替わりが少ない場所では赤潮が発生しやすく、また長期化する傾向がある。海水の循環が悪いため、一度栄養塩が流れ込むと、その場所に留まり続けてプランクトンの増殖を持続させるのだ。

赤潮が魚に与える影響 – 釣れない理由

「赤潮の時はなぜ魚が釣れないのか?」

これは多くの釣り師が抱く疑問だろう。実はこれにはいくつかの理由がある:

酸素不足による窒息

夜間、植物プランクトンは光合成をやめて呼吸に切り替わる。大量のプランクトンが酸素を消費するため、水中の酸素濃度が急激に低下し、魚は窒息状態になる。だから、赤潮が発生した翌朝、海面に大量の死んだ魚が浮かんでいることがあるのだ。

鰓(えら)の損傷

一部の植物プランクトンは魚の鰓に付着して物理的な損傷を与える。鰓は魚が水中から酸素を取り入れる重要な器官だ。これが傷つけられると、魚は呼吸困難に陥り、活動が鈍くなるか、最悪の場合は死に至る。

毒素の放出

赤潮を引き起こす植物プランクトンの中には、魚に有害な毒素を放出する種類もある。これらの毒素は魚の神経系に影響し、行動異常を引き起こしたり、直接的に致死的な影響を与えたりする。

対策と心構え

赤潮は「今日は別の場所に行こう」というサインだ。しかし、長期的に見れば、私たち自身も赤潮の発生に関わっているかもしれない。

できることから始める環境への配慮

- 釣り場のゴミは必ず持ち帰る – プラスチックごみは分解されて海の栄養バランスを崩す一因になる

- 環境に優しい釣り餌や仕掛けを選ぶ – 分解性の良い素材を選ぶことで海への負担を減らせる

- 洗剤や肥料の使用を見直す – 家庭から流れる排水も最終的には海に到達することを意識する

自然のサイクルとの共存

赤潮は完全に人為的な現象ではなく、自然界でも発生する現象だ。ただ、私たち人間の活動がその発生頻度や規模を拡大させている面は否めない。

私は海から多くの恵みをいただいてきた。これからも海と共存していくためには、海の声に耳を傾け、その変化を敏感に察知することが大切だ。赤潮という現象を通じて、私たちは海の健康状態を知ることができる。それは言わば、海からのSOSのサインなのかもしれない。

次回、海が赤く染まっているのを見かけたら、単に「今日は釣れないな」と諦めるだけでなく、なぜこうなったのか、自分に何ができるのかを考えてみてほしい。一人ひとりの小さな意識と行動が、未来の海を守ることにつながるのだから。